COURS : Décrypter le phénomène des fake news

| Website: | Université Lyon 2 - Moodle Ouvert |

| Kurs: | Décodoc |

| Buch: | COURS : Décrypter le phénomène des fake news |

| Gedruckt von: | Gast |

| Datum: | Mittwoch, 19. November 2025, 18:58 |

1. Diffusion de fake news : comment et pourquoi ?

Le numérique accélère la diffusion de l'information et avec lui le phénomène de viralité. Des contenus divers : photos, vidéos, articles etc. sont relayés en masse par les internautes.

En 2018, une étude axée sur Twitter réalisé par le MIT, montrait que les fake news se répandent six fois plus vite que les vraies informations. Les trois chercheurs expliquent que les individus ont tendance à plus partager des informations qui leurs semblent originales, ce qui est souvent le cas des fake news. Les infox jouent également sur les émotions : peur, surprise, dégoût ce qui encourage à relayer.

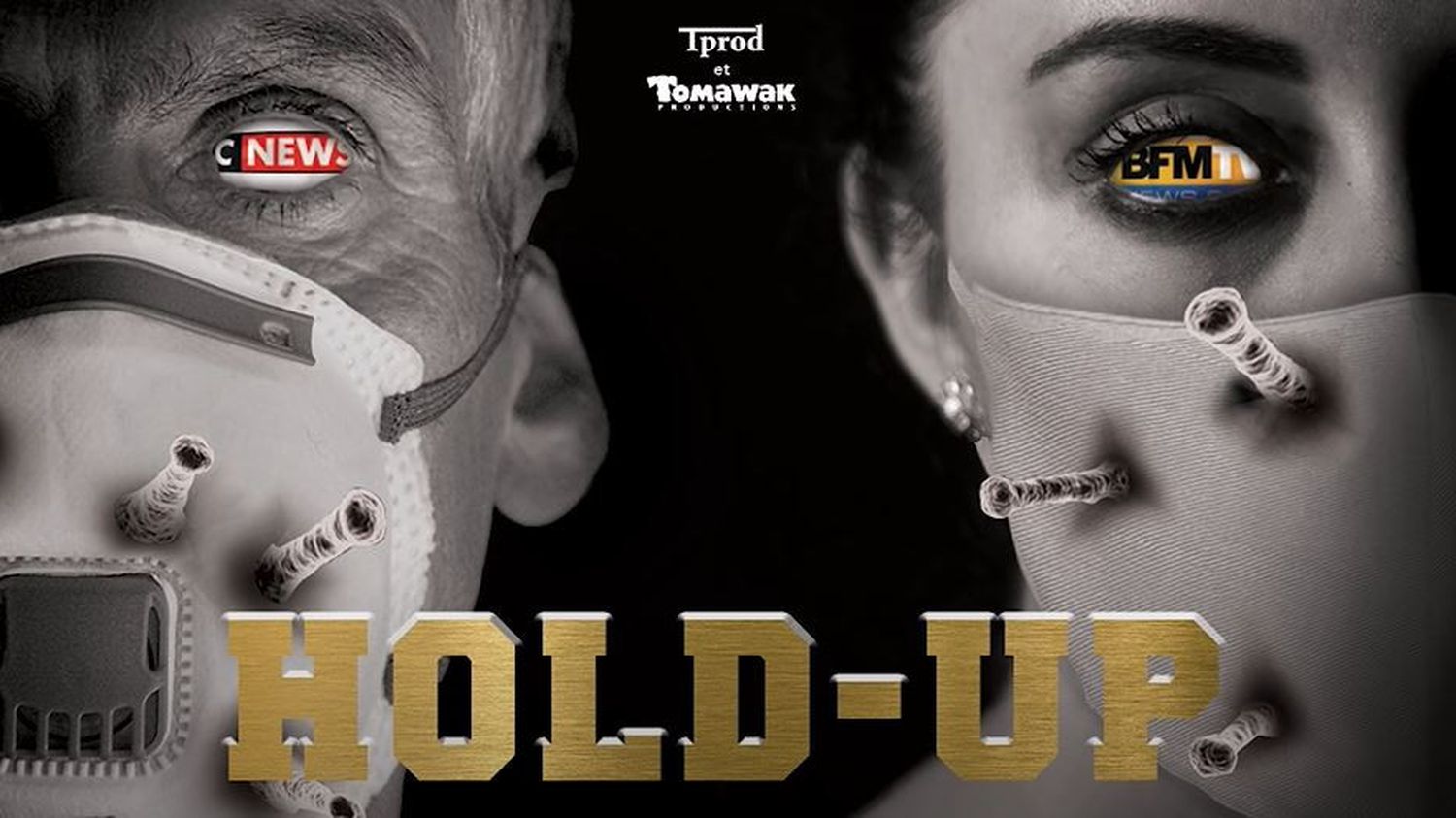

L'exemple du documentaire Hold-up en pleine pandémie de Covid-19 :

Hold-up, retour sur un chaos est un documentaire réalisé par Pierre Barnérias, il promet aux spectateurs la "vérité" sur l'épidémie de Covid-19. Pourtant, beaucoup de chiffres et de faits exposés dans ce film sont faux ou sortis de leur contexte :

Par exemple, le chimiste Jean-Bernard Fourtillan, affirme que les tests pour le SARS-CoV-2 existaient avant 2019 supposant ainsi que le virus était connu et annoncé. Ce scientifique est actuellement pris dans une procédure judiciaire pour des essais cliniques illégaux.

Au moment de sa sortie le documentaire a été extrêmement vu (plus de 2 millions et demi de fois) et partagé. Cet exemple est typique on trouve ici tous les ingrédients qui permettent la viralité : révélation d'une vérité supposément cachée, sensationnalisme, émotions fortes.

2. Production des fake news ?

Fake news, des mécanismes pas si nouveaux

Ce qu'on appelle aujourd'hui fake news a en fait toujours existé. Avant l'imprimerie et la possibilité de diffuser à plus grande échelle, les fausses nouvelles se répandaient à l'oral ou par courrier, c'est ce qu'on appelle également des rumeurs.

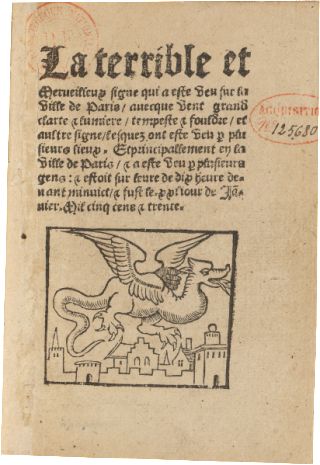

Exemple du Dragon qui survole les toits de Paris (1531)

Cette fausse nouvelle est diffusée par les catholiques qui sont en conflit avec les protestants. Ils utilisent des croyances populaires pour influencer l'opinion. Les hérétiques sont désignés comme responsables de l'apparition du dragon.

Ce que l'on pense donc être de nouveaux phénomènes de désinformation commencent à exister dès les débuts de la presse. Des journaux parodiques reprenant les mêmes codes que la presse classique apparaissent créant la confusion chez certains lecteurs. C'est ce que l'on connaît aujourd'hui avec le journal Le Gorafi par exemple, celui-ci reprend les codes du journal Le Figaro à des fins satiriques (cf. exemple ci-dessous).

La concurrence existait aussi au début de la presse et pousse parfois à publier des informations non vérifiées. c'est ce qui est arrivé en 2015 lorsque l'AFP a annoncé la mort de l'homme d'affaires Martin Bouygues, information largement relayée dans les médias alors qu'elle était fausse.

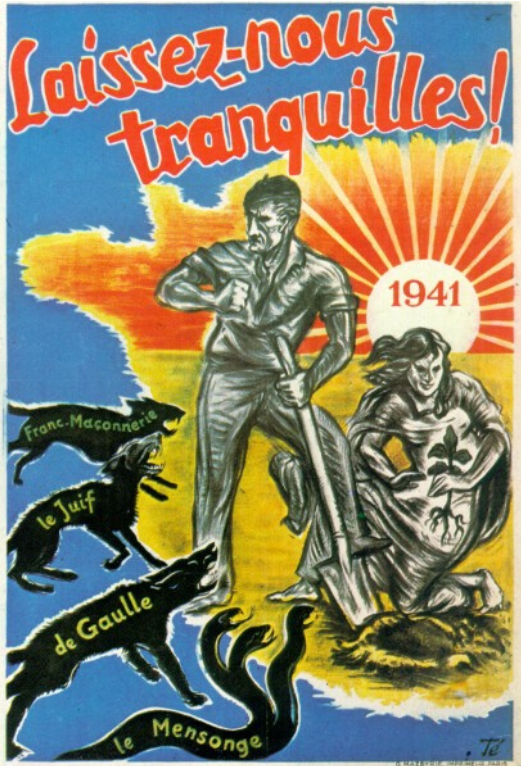

La propagande et la manipulation par le pouvoir avaient aussi cours. Par exemple, en 1715, peu avant la mort de Louis XIV, les monarques sont en difficulté pour choisir son descendant, ils retardent la nouvelle en diffusant de fausses informations dans la presse. On pense aussi à la propagande nazie et du régime de Vichy pendant la seconde guerre mondiale.

Cette affiche de propagande du régime de Vichy datant de 1941 représente les supposés ennemis de la France.

Qui produit et diffuse les fake news aujourd'hui ?

Les fake news que nous voyons sont toujours produites dans un but précis, pour servir les intérêts d'une personne ou d'un groupe. Elles s'ancrent dans un contexte de cyberguerre. Les technologies du numérique changent la donne et ces groupes se saisissent des opportunités qu'elles offrent pour diffuser en masse de fausses informations. L'objectif est d'influencer l'opinion publique.

On distingue comme groupes :

- Des individus mal informés : ils relaient de fausses informations ou en produisent - sans forcément d'arrière pensées ou de stratégie - entretenant ainsi les mécanismes de viralité.

- Des groupes ou partis politiques : leur but est d'influencer l'opinion pour que l'on adhère à leurs idées. Par exemple, pendant la campagne de vote sur le Brexit, l'organisation Leave (pro Brexit) a diffusé dans les médias, les réseaux sociaux un nombre considérable de fake news pour influencer le vote. Leave annonce que le Brexit ferait économiser 18 milliards de livres, ce chiffre est repris par Boris Johnson dans sa campagne, pourtant après étude des documents de l'UE ce montant ce révèle être faux.

- Des gouvernements : ils cherchent à déstabiliser d'autres États pour influencer un vote, avoir la mainmise sur des ressources, un territoire etc. La Russie a par exemple influencé le vote en faveur de Donald Trump, c'est ce qu'on appel le Russiagate en créant de faux comptes Facebook diffusant de fausses nouvelles. Les mêmes techniques sont actuellement employés au Mali à l'encontre de la France ce qui a poussé au retrait des troupes.

3. Des dispositifs juridiques

- La loi sur la presse du 27 juillet 1849 dit « la publication ou reproduction, faite de mauvaise foi, de nouvelles fausses (...) seront de nature à troubler la paix publique, sera punie d'un à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de cinquante francs à mille francs ».

- La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 dit : « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, fait de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public ou aura été susceptible de le troubler ».

4. Et les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux prennent une place grandissante dans nos vies, que ce soit par ce que l'on y partage ou le temps qu'on y passe. En France, on compte 49,6 millions d'utilisateurs actifs soit presque 76% de la population, la moyenne d'utilisation passé en ligne par jour sur téléphone portable est de 2h20. On note aussi que 69% de la population s'informe en ligne.

Ces usages doivent nous faire prendre en considération nos pratiques d'utilisation de ces plateformes et adopter quelques réflexes pour ne pas se faire duper.

Les réseaux sociaux sont régulièrement accusés de propager les fake news, si ce n'est pas eux qui les produisent directement, ils servent de relais à très grande échelle.

Engagements et limites des réseaux sociaux

Plusieurs lois obligent les réseaux sociaux à avoir plus de transparence si l'aspect législatif a du mal à contraindre les dérives inhérentes à ce plateformes, les géants du numérique tels que Facebook, Twitter, Instagram etc. ont pris certaines mesures.

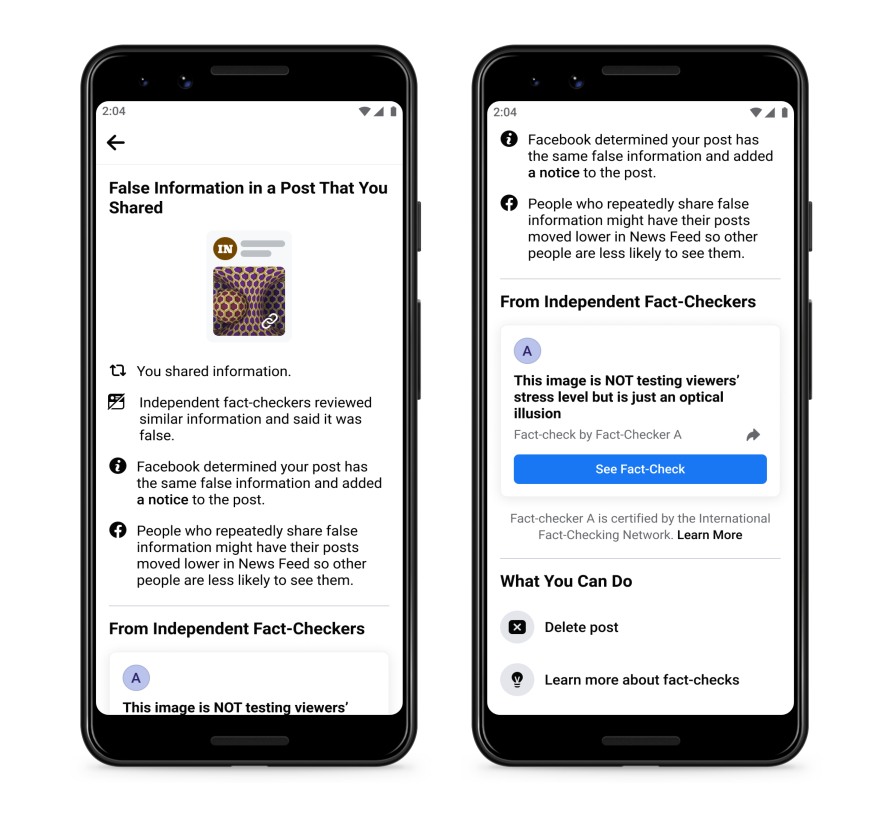

- Facebook a développé une cinquante de partenariats avec des médias comme Libération, 20 minutes, l'AFP pour que les journalistes vérifient les informations publiées sur leur plateforme. Une fois l'information vérifiée, si elle est partiellement vraie ou totalement fausse, un bandeau pour prévenir les utilisateurs s'affiche.

- Twitter suit la même logique en grisant les tweets qui partagent de fausses informations.

- Pareil également du côté d'Instagram qui s'est même associé à l'International Fact-Checking Network, un réseau d'environ 70 fact-checkers indépendants

Ces engagements sont déjà une première étape pour plus de régulation. Il est impossible de vérifier tous les articles, posts etc. qui sont publiés sur les plateformes, c'est pour cela que la vigilance se place aussi du côté des utilisateurs.

Quelques conseils de navigation

- Si une information se présente comme la vérité ultime ou vous propose une vérité cachée il y a de fortes chances que ce soit une fake new

- Les titres accrocheurs, à forte charge émotionnelle révèlent souvent de fausses informations, il est généralement difficile voir impossible de remonter à la source de l'info

- Toujours se demander : quel est ce média ? Qui est l'auteur ? D'où parle t-il ? (fonction, expériences etc.)

5. Evaluer les liens entre fact-checking et journalisme

“Le fact-checking est une activité consistant à vérifier l’authenticité de publications ou de déclarations douteuses afin d’empêcher la prolifération d’informations fausses ou trompeuses qui risquent d’être préjudiciables pour la société.”*

CLEMI, Les journalistes sont-ils objectifs ? Les Clés des Médias [Image], 2021, consulté le 13 juin 2022

*Laurière Stéphane, « Fact-checking à l’AFP », consulté le 11 mars 2022, URL : https://defacto-observatoire.fr/Explorer/Fact-checking-a-l-AFP/

6. S'approprier quelques outils de vérification de l'information

- Le journal Le Monde a été un des premiers à lancer son outil de vérification : Décodex qui est à la fois un site de fact-checking par des journalistes du quotidien et un plugin à installer directement sur son navigateur.

Le plugin permet de détecter le site sur lequel on se trouve et de juger son niveau de fiabilité

- Libération avec CheckNews

- L'AFP avec AFP Factuel

- 20 minutes avec Fake Off

L'outil le plus complet, InVid-WeVerify

7. Conclusion

Les fake news, si elles ont toujours existé, trouvent aujourd'hui un écho considérable via les réseaux sociaux et autres outils de diffusion numérique.

Pour s'en prémunir, il est nécessaire de comprendre les mécanismes sous-jacents et d'adopter certains réflexes évoqués précédemment. Il ne faut donc pas hésiter à croiser les sources et s'informer auprès de journalistes professionnels, scientifiques reconnus, vulgarisateurs, etc.

La diffusion des fake news est un phénomène collectif, qui invite chaque personne à être vigilante.